Il pugilato, noto anche come “la nobile arte”, non è solo uno sport, ma un fenomeno culturale che riflette dinamiche sociali, simboliche e antropologiche. Attraverso i secoli, questa disciplina ha rappresentato una forma di rituale, di spettacolo e di lotta interiore, capace di incarnare valori universali e specifiche peculiarità delle società che l’hanno praticata. Analizzare il pugilato da una prospettiva antropologica significa indagare le sue radici culturali, il suo ruolo simbolico e il significato che assume per atleti e spettatori.

Origini Rituali e Dimensione Sacra

Nelle sue forme più antiche, il pugilato era intrinsecamente legato a pratiche rituali. Nella Grecia antica, ad esempio, gli incontri di pugilato erano spesso dedicati agli dèi, come Zeus, e si svolgevano durante le celebrazioni religiose. Questi combattimenti rappresentavano una forma di sacrificio simbolico, dove i pugili mettevano in gioco non solo il loro corpo, ma anche il loro onore e la loro devozione.

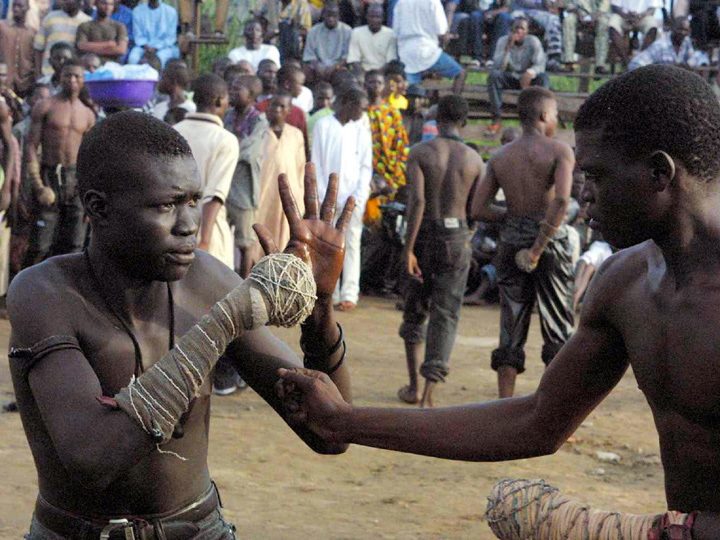

Anche in altre culture, la lotta fisica assume un significato sacro. Nella tradizione indigena americana, ad esempio, forme di combattimento rituale venivano utilizzate per risolvere conflitti o per dimostrare il valore individuale all’interno della comunità. Questi esempi mostrano come il pugilato, nella sua essenza, trascenda la semplice competizione sportiva, diventando un medium per esprimere valori profondi e condivisi.

Il Pugilato Come Spettacolo e Identità Sociale

Con il passare del tempo, il pugilato ha assunto una dimensione sempre più spettacolare, diventando un mezzo per rappresentare le tensioni e le dinamiche sociali. Durante il XVIII e XIX secolo, in Inghilterra, il pugilato era uno sport praticato principalmente dalle classi popolari, ma osservato con interesse anche dalle élite. I pugili divennero simboli di riscatto sociale, eroi popolari che incarnavano la lotta contro le avversità.

Negli Stati Uniti, il pugilato ha spesso riflesso le divisioni razziali e le questioni di identità etnica. Atleti come Jack Johnson, il primo campione del mondo afroamericano nei pesi massimi, o Muhammad Ali, che ha combinato il suo talento sportivo con un potente messaggio politico, hanno trasformato il pugilato in una piattaforma per affrontare questioni di giustizia sociale e diritti civili. Il ring, in questo senso, diventa uno spazio simbolico dove si combatte non solo per la vittoria sportiva, ma anche per il riconoscimento e la dignità.

La Simbologia del Combattimento

Dal punto di vista antropologico, il pugilato rappresenta una metafora del conflitto umano. Ogni incontro è una rappresentazione simbolica della lotta per la sopravvivenza, della sfida contro l’altro e contro sé stessi. Il corpo del pugile, con i suoi colpi e le sue ferite, diventa un testo che racconta una storia di sacrificio, resistenza e speranza.

Il rituale del combattimento è anche un modo per dare forma a emozioni profonde e spesso inesprimibili. La rabbia, la paura, il dolore e il coraggio trovano nel pugilato una valvola di sfogo e una struttura attraverso cui essere incanalati e trasformati. Questa dimensione catartica spiega in parte il fascino che il pugilato esercita su pubblico e praticanti.

Il Pugilato e la Modernità

Nella società contemporanea, il pugilato continua a essere uno specchio delle tensioni culturali e sociali. Mentre le arti marziali miste (MMA) e altri sport da combattimento guadagnano popolarità, il pugilato mantiene una dimensione unica, legata alla sua storia e al suo simbolismo. Allo stesso tempo, il pugilato è diventato un mezzo per il riscatto personale e sociale, in particolare per giovani provenienti da contesti svantaggiati.

Le palestre di pugilato, soprattutto nelle aree urbane, non sono solo luoghi di allenamento, ma anche comunità dove si insegnano disciplina, rispetto e determinazione. Per molti, il pugilato rappresenta una via di fuga dalla violenza e dalla povertà, offrendo una possibilità di riscatto e una nuova prospettiva di vita.

Conclusioni

L’antropologia del pugilato ci mostra come questa disciplina sia molto più di uno sport. Attraverso la sua pratica e il suo simbolismo, il pugilato riflette le dinamiche sociali, le tensioni culturali e le lotte interiori che definiscono l’essere umano. Che si tratti di un antico rituale religioso o di un moderno incontro sul ring, il pugilato continua a parlare alle profondità della nostra esperienza collettiva, ricordandoci che ogni combattimento è, in ultima analisi, una ricerca di significato.

Bibliografia di Riferimento

Loïc Wacquant, Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer, Oxford University Press, 2004.

Joyce Carol Oates, On Boxing, Bloomsbury, 1987.

Kasia Boddy, Boxing: A Cultural History, Reaktion Books, 2008.

Carlo Napolitano, Il Pugilato: Storia e Tecnica della Boxe, Mondadori, 2005.

A.J. Liebling, The Sweet Science, Penguin Classics, 2004.

Renato Rosaldo, Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis, Beacon Press, 1993.

Michael J. Polley, Sport, History and Ideology, Routledge, 1998.

Thomas Hauser, Muhammad Ali: His Life and Times, Simon & Schuster, 1991.